動画LP(ランディングページ)の効果を徹底解説!埋め込み方法や成功事例は?おすすめ制作会社も紹介

「LPを作ったはいいもののコンバージョン率が頭打ち…」

「ランディングページに動画を入れれば成果が出ると聞くけど、本当に効果があるの?」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、動画を活用したランディングページ(動画LP)は、情報を伝える力と訴求力を大幅に高めることができ、CVR改善が期待できます。

ただし、導入すれば必ず成功するわけではなく、「動画の埋め込み方」や「構成の工夫」など、戦略的な設計が求められます。

本記事では、動画LPを導入すべきか迷っている方に向けて、次のような疑問を解消します。

◆この記事でわかること

・動画LPの効果とメリット・デメリット

・成果を出すための埋め込み方法

・成功・失敗事例から学ぶ動画LPの活用方法

・制作費用の相場とコストの考え方

・自社に合った制作会社の選び方とチェックポイント

読み終わるころには、自社が動画LPを導入すべきかどうかを判断でき、成果を出すための具体的なステップがイメージできるようになるでしょう。

無料でご覧いただけます

ランディングページ制作会社は国内に1,000社以上あるといわれており、

フリーランスなどを含めるとその数は計り知れません。

数ある中から、自社にぴったりの会社を見つけるためには、

正しい選び方を知っておく必要があります。

ランディングページを運用して成果を出したい方に向けて、ランディングページ制作会社選びを成功させるための8つのチェックポイントと事前準備リストをお届けします。

是非参考にしてみてください。

目次

LP改善の打ち手に迷ったら…今注目の「動画LP」とは?

動画を活用したランディングページ(LP)とは

動画LPとは、ランディングページ(LP)内に動画を埋め込み、ユーザーに視覚的・聴覚的に訴求することで、商品やサービスへの理解を促進し、コンバージョン率(CVR)の向上を目指す手法です。

従来のテキストと画像を中心とした静的なLPに対し、動画LPは「視覚で一瞬にして伝える力」「ストーリーで共感を得る力」を活かせるのが大きな特長です。

通常のLPとの違いと、動画が与えるインパクト

画像とテキストで構成される通常のLPでは、ユーザーが自らテキストを読み込む必要がありますが、動画LPではユーザーの手を止めずに自然に情報を届けることが可能です。「見る・聴く」体験を通じてより深い理解と共感を得ることができます。

とくに「サービスの流れが複雑」「言葉だけでは伝えづらい」ようなケースでは、1本の動画が“百聞は一見にしかず”の効果を発揮します。

たとえば、使い方の説明やサービスのベネフィット、導入事例など、文章で書くと伝わりづらい情報でも、30秒〜1分の動画なら一気に伝えることが可能です。

また、視覚+音声によるマルチモーダルな訴求ができるため、感情を動かすコンテンツ作りがしやすくなるのもポイントです。

「情報を効率的に伝えたい」「印象に残したい」「感情を動かしたい」

そんなときに、動画LPは非常に相性の良い手段です。

動画LPが注目されている理由

「動画付きのLPって、大企業がやるものでしょ?」

かつてはそう思われていた動画LPですが、現在は中小〜中堅企業でも活用が進んでいます。

その背景には、次の3つの変化があります。

1. ユーザー行動が“見る”中心に変化した

今や多くのユーザーが、SNSやYouTubeなどで日常的に動画を視聴しています。特にスマホでの情報収集は「読む」より「見る」が主流になりつつあります。動画LPは、こうしたユーザーの視聴習慣にマッチした施策と言えます。

2. 制作コスト・手間が大幅に下がった

動画制作といえば高コスト・長期間が当たり前でしたが、今では撮影機材の進化や、低価格な制作会社・ツールの普及によって、かなり手軽に作れるようになっています。中小企業や個人事業レベルでも現実的な選択肢となっています。

3. 成果が出ている事例が増えてきた

実際に動画LPを導入した企業の中には、CVRが1.5倍〜2倍に改善したという事例も出てきています。こうした実績が後押しとなり、「自社も取り入れたい」というニーズが広がっています。

動画LPの成功事例は本記事で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

動画LPの6つのメリット

動画LPは、ユーザーの理解・感情・行動に働きかけ、CVRを底上げする力を持つ手法です。

特に「情報が複雑」「競合が多い」「差別化が難しい」といった商材では、動画の持つ“伝える力”と“記憶に残す力”が大きな武器になります。

この章では、動画LPを導入することで得られる6つのメリットをご紹介します。

1. 多くの情報を、短時間かつ直感的に伝えられる

動画LP最大の強みは、複雑な情報を短時間で“見せて伝える”ことができる点です。

従来の静的LPでは、ユーザーに長文を読んでもらう必要があるため、離脱のリスクも高まります。特にSaaSやBtoBサービスなど、仕組みやメリットを言葉で伝えるのが難しい商材では、動画が圧倒的に有利です。

動画なら「導入前→導入後」や「利用の流れ」をストーリー仕立てで伝えられ、ユーザーは読むのではなく、見るだけで直感的に理解できます。ナレーションや字幕を組み合わせれば、理解度はさらに向上します。

情報量を増やしても、動画ならユーザーの負荷を増やさずに伝えることができます。“伝わらない”を防ぐ手段として、動画は非常に合理的な選択肢といえるでしょう。

2. ユーザーのページ滞在時間が長くなる

「ユーザーがLPに訪問してもすぐに離脱してしまう」という悩みを抱えるマーケ担当者は少なくありません。そんな中、動画LPは自然に滞在時間を引き延ばし、離脱率を下げる効果があります。

例えば、30秒~60秒の動画を再生してもらえれば、その時点でユーザーの滞在時間は確実に延びます。Googleアナリティクス上でもエンゲージメントが明確に伸びて見えることが多く、SEO評価にもプラスに作用する可能性があります。

さらに、動画は冒頭でユーザーの関心を惹きつけやすく、「続きを見たい」「この会社、気になる」と読み進める動機づけにもなります。コンテンツの入口で滞在時間を稼ぐことは、その後のCVR改善にも直結する重要な要素です。

ただし、滞在時間が長ければ必ずしも良いとは限りません。

LPの目的は「長く滞在してもらうこと」ではなく、「必要な情報をスムーズに届けて、適切なアクションに導くこと」です。

ユーザーのニーズにしっかり応えられていれば、すぐに理解してコンバージョンする=滞在時間が短くても成果が出るケースも十分にあります。

滞在時間はあくまで“参考指標のひとつ”ととらえ、CVRや直帰率など他の指標と合わせて総合的に評価することが重要です。

3. 読ませなくても伝えられる=ユーザーの負担が少ない

LPを見に来たユーザー全員が、しっかりとテキストを読むとは限りません。特にスマートフォンでアクセスする場合、「読む」より「見る」方が楽だと感じるユーザーが増えています。

動画LPは、そんなユーザー心理にマッチしたUXを提供します。

動画なら、クリック1つで“自動的に情報が流れてくるため、ユーザーの認知負荷が格段に低くなります。たとえば、5分かかる内容でも、60秒の動画なら集中力を切らさずに見てもらえる可能性が高いです。

また、文字による情報伝達が減ることで、視覚的に受け入れやすく、理解されやすいというメリットも。ユーザーの“努力”に頼らずに情報を届けられるのが、動画LPの現代的な強みです。

4. 訴求力や感情伝達力が高い

LPは「伝わる」だけでは不十分。ユーザーの心を動かし、行動させることが、LPの本来の目的です。その点で、動画は圧倒的な武器になります。

映像・音声・ナレーションを組み合わせた動画は、人の表情や動き、ストーリー展開を通じて、強い印象や感情を残すことができます。

たとえば、サービスの背景にある「想い」や、導入後の「お客様のリアルな声」などは、文章よりも動画の方がはるかに深く共感を呼びます。

また、ファーストビューに動画を置くことで一瞬で世界観を伝えることができ、競合との差別化にも効果的です。感情が動くからこそ、「問い合わせてみよう」「詳しく見てみよう」といった行動につながります。

5. CVRの改善につながる可能性が高い

動画LPの導入によって、CVR(コンバージョン率)が大幅に改善した事例は数多く報告されています。実際にABテストを行った企業では、「静的LPと比べてCVRが1.5倍〜2倍になった」という結果も見られます。

その理由は、動画が

・理解促進:サービス内容がパッと見て理解できる

・信頼獲得:「この会社なら信頼できそう」と思ってもらえる

・印象形成:ユーザーの印象に強く残る

・行動喚起:「使ってみたい」「問い合わせてみよう」と思わせる

をすべて同時に担えるからです。情報がすばやく届き、納得感が高まり、さらに感情的な納得まで得られるため、ユーザーの離脱を防ぎつつ自然にCVへ導くことが可能になります。

ただし、CVR改善は“適切な動画”が“適切な設計”で組み込まれたときに限ります。次章以降で、失敗しない作り方や注意点も詳しく解説していきます。

6. 動画を広告やSNSにも活用できる

動画LPに使用する動画は、そのまま広告クリエイティブやSNSコンテンツとしても再活用できる資産になることもメリットの一つです。

たとえば、YouTube広告用にカット編集したり、Instagram用に縦型リールとして展開したりと、1つの素材を複数チャネルで活かすことが可能です。

これにより、動画制作にかけた費用の費用対効果がさらに高まり、施策全体の生産性が向上します。

「LP用に作った動画をそのまま使い回す」ではなく、「施策全体のクリエイティブ戦略の中心」として動画を活用できるのが、今の動画LP最大の差別化ポイントです。

広告→LPという導線上でも、同じ動画を使うことで認知〜理解〜行動が一貫し、コンバージョン率が高まる構造がつくれます。

動画LPを導入する際の注意点と3つのデメリット

動画LPは非常に強力な施策ですが、設計や導入方法を誤ると逆効果になるリスクもあります。

「とりあえず動画を入れれば効果が出るだろう」という安易な導入では、成果に結びつかないどころか、かえってユーザー体験を損ねてしまうことも。

この章では、動画LPに取り組む際に注意すべき3つのデメリットを、事前対策の視点とともに解説します。

1. ページの表示速度が遅くなる可能性がある

動画は画像やテキストに比べてデータ容量が大きいため、読み込みに時間がかかりやすくなります。

特にスマートフォン回線や通信環境が不安定なユーザーにとっては、表示が遅れるだけで離脱のきっかけになってしまいます。

ページ表示速度は、ユーザー体験だけでなくSEOにも影響を及ぼす重要な要素です。動画ファイルの最適化や遅延読み込み、埋め込み形式の選定といった工夫が不可欠です。

対策なしで動画を挿入すると、せっかくの動画も見られずに終わることがあります。技術面での最適化を前提に導入を検討するようにしましょう。

2. 情報過多でユーザーが混乱する可能性がある

動画を入れることで情報量が増えすぎてしまい、かえってユーザーの理解を妨げてしまうケースがあります。

とくに「すべてを動画に詰め込もう」としてしまうと、要点がぼやけ、結局何を伝えたいのかわからなくなることも。

動画はあくまで補完・強調のための手段。文章や画像とのバランスをとり、全体としての情報構造をシンプルに保つことが大切です。

視聴者目線で「この動画を見ることで、何がわかるのか?」を明確に設計する必要があります。

また、動画+テキストの組み合わせが前提である以上、同じ情報を重ねて伝える“冗長さ”にも注意が必要です。

3. 制作コストや運用の手間がかかる

動画制作は、テキストや画像に比べて費用・時間・リソースのハードルが高いのが現実です。

自社での内製が難しい場合は外注が必要になり、企画・構成・撮影・編集といった工程にかかる負担も無視できません。

また、静的LPと比べて検証・改善のサイクルも回しにくくなる傾向があります。

動画の差し替えや部分修正には再編集が必要になるため、ABテストや改善を前提としたフレキシブルな運用設計が重要です。

「一度作って終わり」ではなく、改善を続けられる体制と予算設計があるかを、事前にしっかり確認しておきましょう。

自社に動画LPは必要?導入チェックリスト

動画LPは確かに強力な手法ですが、すべての企業・商材に適しているわけではありません。

大切なのは「成果を出すために本当に必要か?」という視点で、導入すべきかどうかを冷静に判断することです。

この章では、動画LPが効果を発揮しやすいケースとそうでないケースを整理し、最後に自社に合うかを見極めるチェックリストをご紹介します。

動画LPが効果を発揮しやすい業種・サービス

動画LPが特に効果を発揮しやすいのは、以下のような「視覚的・感情的に伝えると理解・納得が進む」業種や商材です。

-

・SaaSやITツールなどの無形商材

→ 機能の使い方や価値を動画で視覚的に見せることで理解度が向上します。 -

・高額・比較検討型のサービス(不動産、保険など)

→ 信頼感やストーリー性を動画で伝えることで、問い合わせの動機を強化できます。 -

・採用LPやブランディング目的のLP

→ 社風や働く人の姿を見せることで、共感を呼びやすくなります。 -

・ECやD2C商品の体験訴求(美容・食品・ライフスタイル商材など)

→ 実際の使用感・利用シーンを見せることで購買意欲を高められます。

これらに共通するのは、「説明だけでは伝わりづらい」「感情を動かすことが重要」という特徴です。

文章や写真だけでは物足りないと感じているなら、動画LPは大きな武器になります。

判断に迷ったら使える「導入チェックリスト」

「うちの場合は、動画LPを導入すべきだろうか…?」と悩んだ際は、以下のチェック項目を参考にしてみてください。

✅ 商品・サービスの内容を短時間で直感的に伝えたい

✅ 文章や写真だけでは魅力を伝えきれないと感じている

✅ サービスの世界観やコンセプトに共感してもらいたい

✅ ページ滞在時間やエンゲージメントを改善したい

✅ 同じ動画をSNS広告などにも使いまわしたい

✅ LPでのCVRに課題を感じている

✅ 一度作った動画を長期的な資産として活用したい

3つ以上該当する場合は、動画LPの導入を検討する価値があるといえるでしょう。

逆に、動画制作に十分なリソースや運用体制がない場合や、必要性に明確な根拠が見出せない場合は、まずは静的LPの改善を優先するのも賢明な判断です。

動画LPの埋め込み方法|成果を左右する設置の工夫

動画LPで成果を出すには、「どこに動画を埋め込むか」「どう再生させるか」といった設置の工夫が極めて重要です。

せっかく良い動画を制作しても、埋め込み位置や設定を間違えると、ユーザーに届かずCVRが伸びないということも珍しくありません。

この章では、実際に成果を出しているLPで活用されている、効果的な動画の配置と設計のコツをお伝えします。

動画の効果的な3つの配置場所

動画の配置場所には大きく3つの選択肢があります。

-

ファーストビュー(最上部)

→ 最もよく使われる位置。動画で興味を引き、直感的に内容を伝えることで、ページ全体への理解を促進できます。

※訴求内容が強く、インパクトのある構成の場合に有効です。 -

コンテンツ中盤

→ テキストで基本情報を伝えたあとに、補足的な内容として動画を入れるパターン。離脱を防ぎ、エンゲージメントを高めたい場合に適しています。 -

CTA直前・周辺

→ 行動喚起前の「あと一押し」に使う配置。お客様の声や、実績動画との相性が良く、CV率の底上げに貢献します。

重要なのは、「動画を見た後に何をしてほしいか」というゴールとの位置関係。

動画の直後にCTAボタンやフォームがあると、ユーザーが行動に移りやすくなるため効果が高くなります。

自動再生と音声の有無

再生設定は、ユーザー体験に直結する重要な要素です。設定ミスによって離脱やネガティブな印象を与えるリスクもあるため、意図的に設計する必要があります。

-

・自動再生する場合

→ 音声をミュートにした状態でスタートし、ユーザーが音声をONにできる仕様にするのが基本です。突然の音声再生はストレスになり、離脱の原因になります。 -

・手動再生にする場合

→ サムネイル画像や再生ボタンに目を引く演出を施し、視聴されやすいデザインを意識しましょう。

また、どちらの形式でも、字幕(キャプション)付きにするのが鉄則です。

通勤中やオフィスなど音を出せない環境でも伝わるようにすることで、視聴率や理解度が向上します。

YouTube/Vimeo/自社サーバーどれを使うべきか?

動画の埋め込み方法も成果に影響を与えます。

代表的な3つの方法には、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

| 埋め込み方法 | 特徴 | 向いているケース |

| YouTube | 無料で使いやすい、読み込み速度が早い。再生後に関連動画が表示されるのが注意点。 | 広く見てもらいたい、コストを抑えたい場合 |

| Vimeo | 高品質・広告非表示・ブランドロゴなしにできる。安定した再生環境。 | ブランディング重視、高品質志向 |

| 自社サーバー | フルコントロール可能だが、負荷や管理コストが高い。 | 通信環境や表示コントロールを徹底したい場合 |

多くの企業ではVimeoを選択することで、画質・表示の安定・ブランド印象のバランスが取りやすい傾向にあります。

一方、YouTubeはSEOや拡散性にメリットがあるため、広告やSNS連動も視野に入れる場合には有効です。

動画LPの費用相場は?内訳と自社vs外注のコストを解説

動画LPの制作には、静的なLPに比べてやや高めのコストがかかるのが一般的です。

ただし、制作の目的やボリューム、依頼方法によって相場は大きく変動します。

この章では、

- ・動画制作の費用相場

- ・LP制作の費用相場

- ・自社制作と外注の違い

という3つの観点から、動画LPにかかるリアルな費用感を解説します。

予算取りの判断材料として、ぜひご活用ください。

動画制作の費用相場

動画制作の費用は、「どこまでを、どのクオリティでやるか」によって大きく異なります。

以下は一般的な目安です。

| 内容 | 相場(税別) | 備考 |

| シナリオ・構成企画 | 5万〜20万円 | 自社で用意すればコスト削減可能 |

| 撮影あり動画(1分) | 20万〜80万円 | 撮影人数・場所数で変動 |

| アニメーション動画(1分) | 15万〜50万円 | モーショングラフィックが中心 |

| 編集のみ | 5万〜15万円 | 素材がある場合の編集作業 |

| ナレーション・字幕追加 | 3万〜10万円 | 外注ナレーター使用時は割高に |

広告用のシンプルな動画であれば10〜20万円台でも制作可能ですが、LPに組み込む動画は信頼性・ブランド印象も問われるため、20〜50万円程度を見ておくと安心です。

LP制作の費用相場

動画を埋め込むLPの設計・制作には、通常の静的LPと同様に以下の工程が含まれます。

-

・構成設計/ワイヤーフレーム制作

-

・デザイン

-

・コーディング

-

・フォーム連携/計測タグ設置

制作会社に依頼した場合、静的LPの費用は20万〜50万円が相場ですが、動画が加わることで下記の点により+10〜20万円程度増加する傾向があります。

-

・ファーストビューに動画を最適表示させるデザイン・実装

-

・動画用のプレイヤー埋め込み設定

-

・レスポンシブ対応や速度最適化の調整

ランディングページ制作の費用相場について詳しく知りたい方は「ランディングページ(LP)の費用相場は?料金事例や費用内訳まで徹底解説!」を合わせてお読みください。

自社 vs 外注のコスト比較と注意点

動画LPを自社で制作すべきか、外注すべきかお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、自社vs外注の動画LP制作の比較表を作成してみました。

| 項目 | 自社制作 | 外注制作 |

| コスト | 低い(ほぼ人件費のみ) | 中〜高(30万〜100万円以上) |

| クオリティ | 担当者のスキルに依存 | 安定した品質を期待できる |

| 時間・工数 | 社内リソースが必要 | 外部に任せられる分、社内負荷は低い |

| 改善・修正対応 | 社内で柔軟に対応可 | 修正の都度コストがかかる |

「費用を抑えたい」「制作経験がある」「改善を高速に回したい」といった場合は自社制作でも対応可能です。

一方、「品質に妥協したくない」「ブランド訴求が重要」「多忙で制作体制がない」といったケースでは、実績のある制作会社に外注した方が成果に繋がりやすくなります。

効果的な動画LPの作り方|成果を出すための5つのポイント

動画LPを成功させるには、「目的から逆算した設計」と「ユーザー行動に沿った構成」が鍵です。

CVRを高めるためには、動画をただ作って埋め込むだけでは意味がありません。何のために、誰に、どう伝えるかを明確にし、それに沿って動画・LP全体を設計する必要があります。

この章では、成果につながる動画LP制作の具体ステップを、実例を交えて4つの視点から解説します。

1.ターゲットと目的を明確化する

動画LPの制作でまず最初にやるべきことは、「誰に、何を伝えたいか」をはっきりさせることです。

この目的とターゲットの定義があいまいなままだと、すべての設計がブレてしまい、成果に繋がりません。

たとえば、採用ページのLPなら、ターゲットが学生か中途採用者かで動画の内容が変わります。学生向けなら、若手社員の1日の仕事風景や社内の雰囲気を映すことで「ここで働いてみたい」と思わせる演出が効果的です。中途採用者がターゲットであれば、現場リーダーや中途入社社員によるインタビュー、社内でのキャリアパスや挑戦できる環境について訴求するのが効果的です。

また、SaaSサービスのLPであれば、「業務のどこがどう改善されるのか」「導入によって得られる成果」などを図解とナレーションで説明する構成が適しています。

目的例:

-

・商品購入につなげたい → 信頼感・ベネフィットを重視する

-

・無料相談を増やしたい → 実績・導入効果を明確する

-

・採用エントリーを促したい → 社風・働く人を可視化する

このように、「何をしてもらう動画なのか?」を明確にすることがすべての設計の出発点となります。

2.伝えたい情報を整理し構成を設計する

動画は長くなればなるほど、ユーザーは離脱してしまいます。

だからこそ、「伝えるべき情報を絞り込み、ストーリーに乗せて伝える」ことが成果の鍵になります。

例:D2Cのスキンケア商品LP

-

冒頭15秒:肌悩みへの共感(「マスク生活で肌が荒れていませんか?」)

-

中盤30秒:成分の紹介+使用感のビジュアル訴求(実際の塗布シーン)

-

終盤15秒:ユーザーの声と購入への誘導(「初回限定30%OFF」)

このように「誰に」「どんな課題を」「どう解決するか」を1分以内で整理して見せる構成が理想です。

特にBtoBの場合は「業務フローがどう変わるか」などをアニメーションで図解する構成もよく使われます。

視覚的に伝えたい情報は“動画で”、詳細な補足は“テキストで”という棲み分けが重要です。

3.動画とLPに一貫性を持たせる

動画だけがかっこよくても、LPのデザインや文言とトーンがバラバラだと、ユーザーは違和感を覚えて離脱してしまいます。

たとえば、動画内で「課題を一緒に解決するパートナーになります」と伝えているのに、LPのコピーが「国内最安値で提供します」と価格訴求メインだった場合、メッセージがブレてしまい、信頼を損なう可能性があります。

動画で使ったキャッチコピーを、LPの見出しやボタン文言にも反映することで、一貫したブランド体験がつくれます。

4.CTAやCVポイントと連動させる

動画は「見て終わり」ではなく、“見たあと何をしてもらうか”が最大の勝負どころです。

つまり、動画で心が動いたタイミングで、自然にアクションを促す導線設計が重要です。

たとえば、以下のような連動がよく使われます。

-

・動画のすぐ下にCTAボタンを設置:「動画を見て納得した瞬間」に行動しやすくする

-

・動画内にナレーションやテロップで次アクションを案内:「今すぐ無料トライアル」など

-

・動画再生後に自動でCVエリアへスクロール:「興味が高まった段階でフォームに誘導」

視聴完了率を確認して「どこで離脱しているのか」を把握し、CTAの位置やタイミングをABテストすることも有効です。

動画はきっかけにすぎません。どれだけ素晴らしい動画でも、「次にどうすればいいか」が分からなければCVにはつながりません。行動を生み出す動線とのセット設計が成果を左右します。

5.公開後は必ず継続的にPDCAを回す

動画LPを制作して公開しても、それは“スタート地点”に過ぎません。

本当の成果は、公開後に「どこで離脱しているのか」「どのパターンで反応が良いか」などを分析・改善し続けられるかどうかで決まります。

たとえば:

-

・動画の再生完了率が低い → 動画を短くする or 内容を見直す

-

・CTAのクリック率が低い → 文言や色、位置を変更してテスト

-

・滞在時間が短い → 動画の設置場所や構成を変える

このように、「仮説→テスト→分析→改善」のPDCAサイクルを前提としたLPOの運用体制が、長期的に高いCVRを維持する鍵になります。

特に動画LPは、「制作にコストや時間がかかる」反面、「一度作って終わりにしてしまいがち」な傾向があるため、改善設計を仕組み化することが他社との差をつける重要ポイントになります。

動画を活用したランディングページの参考事例10選

ここからは具体的に動画を活用したランディングページの参考事例をご紹介します。

どのようなサービスのLPで、どのように動画を活用しているのかをわかりやすくまとめてみましたので、動画LPを制作する際の参考にしてみてください。

オーダーメイドをもっと気軽に、いつでも簡単に|FABRIC TOKYO

FABRIC TOKYOは、オンライン完結型のオーダーメイドスーツブランドです。

「オーダーメイドをもっと気軽に」をテーマに、初めての方向けにスーツ注文の流れを紹介するステップガイドLPです。購入ハードルの高い“オーダーメイド”の心理的障壁を下げる内容になっています。

このLPでは、MVとして動画が使われています。FABRIC TOKYOのスーツを着用した男性モデルの動画で、スーツの堅苦しさを感じさせないスタイリッシュなイメージや、ブランドの世界観を直感的に伝えることに成功しています。

HEARTS UP! GIFT|PLAZA(プラザ)

PLAZAは、輸入雑貨やコスメ、ファッションアイテムを扱う人気のライフスタイルショップです。このLPでは、「GIFTをもっと自由に楽しもう」をテーマに、シーズンギフトや“ちょっとした贈り物”を提案。ギフト提案に合わせて購入を促す導線が設計されています。

動画では、さまざまなギフトシーンや贈り物の組み合わせをビジュアルでテンポよく紹介。明るくポップな演出とともに、“ギフトを選ぶ楽しさ”や“相手を想う気持ち”を自然に表現しています。

静的な画像だけでは伝わらない“雰囲気”や“ワクワク感”を動画が補完しており、ギフト購買の動機形成に寄与。特に「選ぶ楽しさ」「贈るシーンの想像力」を高め、購買アクションの後押しになっています。

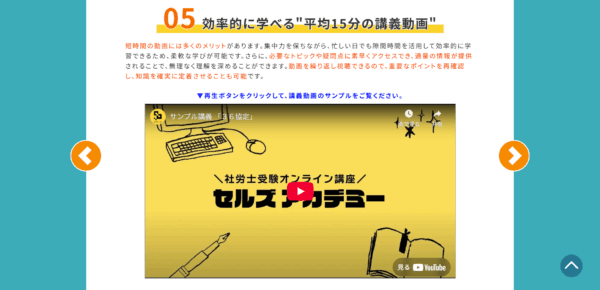

セルズアカデミー|社労士受験オンライン講座

株式会社セルズは、社労士向けソフトウェア開発や業務支援ツールを提供する企業。教育事業として「セルズアカデミー」という社労士試験対策のオンライン講座も展開しています。

社労士受験者向けに、オンラインで完結する講座を紹介するLPです。試験合格を目指す社会人・学生に向けて、わかりやすく講座の魅力や受講の流れを伝えています。

実際の講義動画のサンプルを入れることで、受講者は自分が学ぶ環境をリアルにイメージすることができます。

「どんな講師が、どのようなトーンで、どんな教材を使って進めるのか」を事前に視覚的に確認できるため、サービスへの安心感が高まります。

とくに社労士試験のように長期的な学習が必要な講座においては、信頼できる講師かどうか、内容が自分に合っているかを判断する材料が重要です。

テキストや静的な画像だけでは伝えきれない“学びの雰囲気”を動画で補完することで、離脱防止やCV(資料請求・申し込み)率の向上に直結します。

ムビサク|株式会社Crevo

Crevo(クレボ)は、動画制作プラットフォーム「ムビサク」を提供する動画マーケティング企業。多様なフォーマットに対応した動画制作を支援しています。

このLPでは法人向けの動画制作サービスをわかりやすく紹介しています。初めて動画制作を検討する企業でも安心して問い合わせできる構成です。

ファーストビューの短尺アニメーション動画で、実績・制作の流れ・料金体系などを一気に伝達。簡潔ながら訴求力のある内容になっています。

YOHADA(ヨハダ)|クラシエ

クラシエは、ヘアケア・スキンケア・漢方などを扱う大手日用品・製薬メーカーです。20代~30代向けに展開するスキンケアシリーズ「YOHADA(ヨハダ)」のブランドサイト型LPに動画が活用されています。

ブランドの世界観を表現するショートムービーで、「睡眠中の肌の乾燥」というユーザーの悩みを解消する役割を果しています。動画にはキャラクターを登場させることで、親しみやすい印象を与えています。

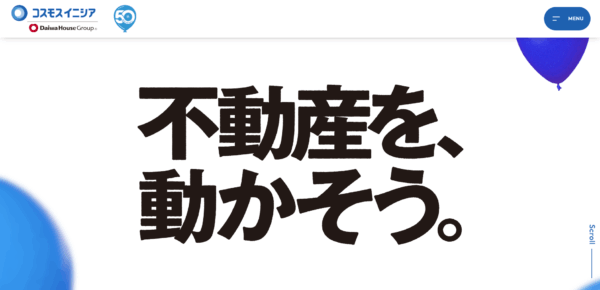

50周年特設サイト|株式会社コスモスイニシア

不動産・まちづくり事業を展開するコスモスイニシアの創業50周年を記念して制作された特設LPにも動画が活用されています。

「不動産を、動かそう。」をテーマに会社の沿革や未来へのビジョンを伝えるとともに、企業の価値観やブランド姿勢を可視化する内容となっています。テキストや画像だけでは伝わりにくい企業価値やブランドを、1分以内のショートムービーでわかりやすく伝えることに成功しています。

LPへの動画活用は、周年の特性サイトなどの広報や、採用などの面でも高い親和性があります。

コープこうべの「こはい」|生活協同組合コープこうべ

生活協同組合コープこうべは、兵庫県を中心に展開する地域密着型の生活支援団体です。高齢者・子育て世帯向けの「個別配送サービス=こはい」の紹介LPで、動画が活用されています。

「こはい」の利用方法を動画で紹介。親しみやすいデザインで、非デジタル層にも配慮された内容になっています。

3分と少し長めの動画ですが、ナレーション付きアニメ動画で、利用の流れや対象者、料金などをやさしく説明。家族が安心して申し込めるようなトーンで構成されています。

情報が多くなりがちなサービス内容を、文字よりも“伝わりやすく・親しみやすく”表現することで、高齢者層・家族層の安心感と信頼性を高めることに成功しています。

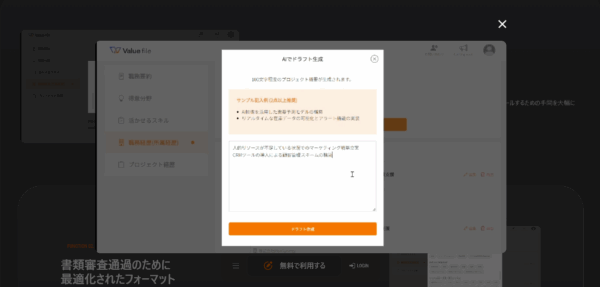

Value file|株式会社Plus Synergy

株式会社Plus Synergyが提供する職務経歴書の管理・作成ツール「Value file」のLPでも動画が活用されています。

実際のツールの操作画面を動画で見せることで、ユーザーは機能や操作の流れを視覚的に理解できます。

とくにSaaSや業務支援ツールのようなサービスでは、「使い勝手が良さそうか?」「自社の業務に合いそうか?」といった不安を払拭することが、問い合わせや導入相談につながる重要な要素です。

「実際に使ったらこうなる」を疑似体験できるため、テキストや図解以上にユーザーの納得感を高め、CV率の向上に寄与しています。

また、社内稟議や上長への説明が必要な場合にも、“説明資料の代わりに動画を見せる”という用途でも活用されている点がポイントです。

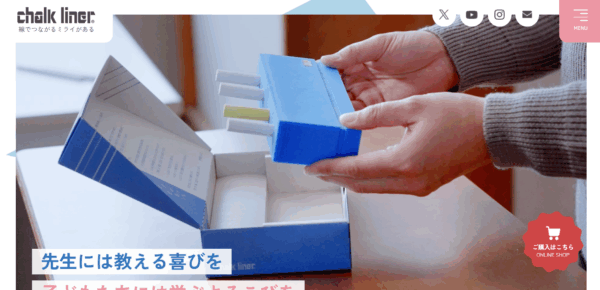

チョークライナー|合同会社Relier

チョークでキレイな5本線が引ける板書に特化した教具「チョークライナー」のLPでは、ファーストビューに動画が使用されています。

たった2秒で「直感的」に「素早く」平行線を引くことができるという商品の特徴を、実際の使用風景を動画で見せることで、その機能性や手軽さが瞬時に伝わります。

動画では、教員や講師がツールを使ってスムーズに直線を引く様子を映し出し、「手間がかかる作業を一瞬で終えられる」便利さを視覚的に体験できる構成になっています。

シンプルなプロダクトだからこそ、“見せるだけで理解できる”動画の強みが最大限に活かされており、購買促進に貢献する導入事例と言えます。

Pabbit|株式会社PacPort

Pabbitは、集合住宅向けにオートロックやエレベーター、宅配ボックスの遠隔解錠をクラウドで実現するソリューションを提供するサービスです。

マンションなどの集合住宅で、宅配業者が入居者不在でも荷物を確実に届けられるよう、クラウド上で問い合わせ番号をもとに各種設備の解錠が可能となる仕組みを紹介するLPです。

動画は冒頭で「不在で再配達が増える」「宅配が建物に入れない」といった現場の課題を提示したうえで、Pabbitがどう解決できるかをストーリー形式で展開しています。サービスの流れが視覚的にまとまっており、導入後の利便性や管理負担軽減効果が直感的に伝わる構成です。

わかりにくいサービス内容をアニメーションとナレーションを組み合わせた動画でみせることで、理解をスムーズに促進することに成功しています。

無料でご覧いただけます

ランディングページ制作会社は国内に1,000社以上あるといわれており、

フリーランスなどを含めるとその数は計り知れません。

数ある中から、自社にぴったりの会社を見つけるためには、

正しい選び方を知っておく必要があります。

ランディングページを運用して成果を出したい方に向けて、ランディングページ制作会社選びを成功させるための8つのチェックポイントと事前準備リストをお届けします。

是非参考にしてみてください。

動画LPでのよくある失敗事例と対策

動画LPは非常に効果的な施策ですが、設計や運用を間違えると期待した成果が出ないどころか、逆効果になることもあります。

この章では、実際に起きた失敗事例を紹介しながら、その原因と対策をわかりやすく解説します。

1.動画が長すぎて離脱された事例

あるECブランドでは、商品紹介を丁寧に伝えるために3分以上の動画をLPに埋め込みました。しかし、Googleアナリティクスで確認すると、再生完了率は20%未満。多くのユーザーが動画の途中で離脱しており、最後の「購入を促すパート」がほとんど見られていない状態でした。

対策としては、以下のようなポイントが有効です:

-

・動画は1分以内を基本とし、要点を先に見せる設計にする

-

・長くなる場合は「要約付きの短縮版」と「フルバージョン」を分ける

-

・再生率や離脱ポイントを分析して改善(WistiaやVimeoなどで可視化)

ユーザーの集中力は想像以上に短いため、時間軸ではなく“伝える順番と絞り込み”が重要です。

2.逆効果になった自動再生・音声演出の失敗

ある不動産会社のLPでは、ファーストビューに自動再生&音声付きの物件紹介動画を導入。しかし、スマホユーザーからは「音が突然流れて驚いた」「すぐ閉じた」といった声があり、むしろ直帰率が上昇してしまう結果となりました。

このようなケースでは、以下の対応が効果的です:

-

・自動再生はミュート+字幕付きにし、音声は任意でON

-

・サムネイルや再生ボタンに「再生するメリット」を明記する

-

・音声あり動画は、再生ボタンを押したユーザーのみに限定する

動画は視覚と聴覚に訴える分、制御ができないとユーザーにとってストレスになる可能性もあるため、再生設定はUXを最優先に設計しましょう。

3.伝える内容が曖昧でCVにつながらなかったケース

あるBtoBサービスの動画LPでは、ブランディング重視の映像をトップに配置。しかし、「雰囲気は伝わるけど、何のサービスか分からない」という声が多く、CVにまったく繋がりませんでした。

このようなケースで見られる典型的なミスは以下の通りです:

-

・動画がストーリー性に偏りすぎていて、訴求すべきベネフィットが見えない

-

・ターゲットにとって「自分ゴト化」できる内容になっていない

-

・行動を促す明確なCTAがない、あるいは動画とLPでメッセージがズレている

解決策としては、「結局何が得られるのか?」を30秒以内に伝える構成に見直すことが第一歩です。

ABテストを活用して失敗を防ごう

完璧な動画LPを一発で作るのは難しく、仮説→公開→検証→改善というサイクルが非常に重要です。

特にABテストを活用し、以下のような要素を検証することで失敗のリスクを大幅に下げられます。

-

・動画の有無でCVRはどう変化するか?

-

・ファーストビュー設置 or コンテンツ中盤で、反応率は?

-

・CTAの文言・位置・タイミングの最適解はどれか?

また、ヒートマップツールや再生データからユーザー行動を分析し、「見られていない箇所」や「注目されているシーン」などを可視化することで、定量+定性の両面から改善点を洗い出すことができます。

制作して終わりではなく、「改善を前提とした運用設計」を持つことが、動画LPの成功を支える最大のポイントです。

動画LP制作に強いおすすめの制作会社3選

動画LPは“作って終わり”ではなく、設計・撮影・編集・埋め込み・改善運用までトータルで支援できるパートナー選びが重要です。

ここでは、信頼できる制作会社を選ぶための基準と、目的別におすすめの3社をご紹介します。

株式会社ラヴィゴット|広告・LP・動画・LPOまで一気通貫で支援

ラヴィゴットは、“結果につながる導線設計”を重視するLP制作会社です。

クライアントの多くは、すでにLP運用や広告配信を経験しているものの、「CVRが伸び悩んでいる」「動画を入れて変化をつけたい」といった課題を抱えています。

ラヴィゴットはそうした課題に対し、広告の流入経路からCVポイントまでを一貫して分析し、LPOに基づく動画活用の提案ができることが大きな強みです。

特に、ファーストビュー設計の改善や、「どこに動画を置くべきか?」といった細部の調整において高い精度を持っており、お問い合わせや資料請求などのCV導線に合わせた動画構成も得意としています。

「動画を入れることで何が変わるのか?」「現状LPのどこに課題があるのか?」という、クライアントが気づきにくい視点を提示しながら、LPO・広告・制作を一括で任せられる“頼れる制作パートナー”です。

こんな方におすすめ

- ・既存のLPに動画を活用してCVRを改善したい企業

- ・LP・広告・動画をまとめて一気通貫で依頼したい企業

- ・広告経由の流入設計から最適化したい中小〜中堅企業

ラヴィゴットの企業情報

- 会社名:株式会社ラヴィゴット

- 電話番号:03-5005-0035

- 所在地:東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

- URL:https://www.ravigote.co.jp/lp/

Kaizen Platform|大手からスタートアップまで豊富な実績

Kaizen Platformは、数千件を超えるA/Bテスト・UI改善実績をもとに、「成果を出す仕組み」と「継続的な改善運用」の両立を提供するプロフェッショナル集団です。

動画LPの制作においても、単に動画を入れるのではなく、「どのターゲットに」「どの文脈で」「どんなメッセージを」届けるべきかを、マーケティング戦略から逆算して設計します。

また、改善のプロセスも非常に合理的で、LP全体をフルリニューアルせずとも、動画の設置位置やCTA配置など“改善インパクトが大きい部分”から段階的に最適化していく運用体制が整っています。

こんな方におすすめ

- ・中長期的にPDCAを回しながらCV改善を目指したい企業

- ・データに基づいた構成・訴求設計を重視したいマーケ担当者

- ・スピードと改善実績のあるパートナーに依頼したい企業

Kaizen Platformの企業情報

運営会社:株式会社Kaizen Platform

電話番号:03-5909-1151

所在地:東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル10階

URL:https://kaizenplatform.com/

letro studio(レトロスタジオ)|UGCや動的LP展開に強み

letro studioは、LP上の静的なコンテンツを“動画化”することで、購買・CVを後押しする「軽量かつスピーディーな動画LP活用」を実現するサービスです。

とくに他社と異なるのは、UGC(ユーザー生成コンテンツ)やレビュー素材、SNS投稿などの“既にある素材”を元に、プロ品質の短尺動画を量産できる制作体制です。

これにより、「LPは同じでも動画を差し替えてABテスト」「広告展開用に大量のパターンを生成」といった動画LPの広告活用・拡張性に優れた運用が可能になります。

動画×LPの最適な組み合わせがわからない、費用を抑えながらも数パターンを試したい、SNS起点での訴求を強化したい…といったニーズに対して、スピード感をもって提案・実装できる柔軟性が魅力です。

こんな方におすすめ

- ・既存のLPを動画化して訴求力を高めたい企業

- ・SNSやUGCを活用した動画クリエイティブを展開したい企業

- ・短納期・複数パターンの動画LPをテストしたいD2C・EC企業

letro studioの企業情報

運営会社:アライドアーキテクツ株式会社

電話番号:03-6408-2791

所在地:東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 4階

URL:https://service.aainc.co.jp/product/letrostudio/usage_landingpage

まとめ|動画LPは“目的と戦略次第”でCVR改善に直結する

動画LPは、誰にでも万能な手法ではありません。ですが、正しい目的設定と戦略的な設計があれば、CVRを大きく改善できる非常に有効な選択肢です。

導入を検討している方にとって大切なのは、

- ・自社に本当に必要か?

- ・どんな構成にするか?

- ・どう運用・改善していくか?

という3つの軸で判断することです。

また、動画があるだけでは成果は出ません。

成果を出している企業は、以下の3点を一貫して設計しています。

- 動画の内容とLP構成に一貫性がある

- CTAや導線設計が“行動を起こさせる”構造になっている

- 公開後もABテストや分析で改善し続けている

つまり、動画LPとは「動画制作+LP設計+LPO改善」が一体になったマーケティング戦略の一部であるべきです。

「動画LPは気になるけど予算やリソースが不安…」という場合は、短尺動画×既存LPの改善から始めるのもおすすめです。

動画LPは、正しく使えば大きな成果を生む武器です。

本記事をきっかけに、「今のLPで伝えきれていないことはないか?」「動画を使えばもっと成果が出せるのでは?」と考えるきっかけになれば幸いです。

無料でご覧いただけます

ランディングページ制作会社は国内に1,000社以上あるといわれており、

フリーランスなどを含めるとその数は計り知れません。

数ある中から、自社にぴったりの会社を見つけるためには、

正しい選び方を知っておく必要があります。

ランディングページを運用して成果を出したい方に向けて、ランディングページ制作会社選びを成功させるための8つのチェックポイントと事前準備リストをお届けします。

是非参考にしてみてください。

コメントを投稿するにはログインしてください。